Le DTU 20.1 : règles de construction et évolutions en 2025

Sommaire

- 1 Qu’est-ce que le DTU 20.1 ?

- 2 Que contient ce document technique pour la maçonnerie de petits éléments ?

- 2.1 1. Normes de construction : encadrer la qualité des ouvrages

- 2.2 2. Techniques de mise en œuvre : appliquer les règles de l’art

- 2.3 3. Calculs structuraux : dimensionner les murs avec fiabilité

- 2.4 4. Exigences de performance : répondre aux objectifs de la RE2020

- 2.5 5. Contrôle qualité : garantir la conformité à chaque étape

- 2.6 6. Règles de sécurité : prévenir les risques sur le chantier

- 2.7 Et en pratique : chiffrer ses ouvrages grâce au DTU

- 3 Pour quels ouvrages s’applique-t-il ?

- 4 Matériaux couverts et critères de choix dans le DTU 20.1

- 5 La mise en oeuvre technique du DTU maçonnerie

- 6 Mise en œuvre des éléments maçonnés

- 7 Tolérances d’exécution et qualité des ouvrages en 2025

- 8 Ce qui a changé entre 2020 et 2025 : évolutions techniques et réglementaires

Vous êtes maçon ? La mise en œuvre technique des normes définies dans le Document Technique Unifié (DTU) pour la maçonnerie, notamment le DTU 20.1, suit des directives précises pour garantir la qualité, la sécurité et la conformité des constructions. Le NF DTU 20.1 (Documents Techniques Unifiés) intitulé « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs ». C’est la référence nationale décrivant les règles de l’art pour la construction de murs en maçonnerie de petits éléments (briques, parpaings, blocs de béton, etc.). Mur de clôture, mur maçonné, soubassement, maçonnerie de maison individuelle ou d’appartement : découvrez toutes les prérogatives du DTU 20.1 pour vos projets de maçonnerie !

cta_bloc_classic

Qu’est-ce que le DTU 20.1 ?

Le DTU 20.1 fait partie des Documents Techniques Unifiés (DTU) élaborés par le BNTEC. C’est une norme spécifique régissant certains aspects de la maçonnerie en France. Ce document est intitulé officiellement « DTU 20.1 – Travaux de maçonnerie (ouvrages en maçonnerie de petits éléments – parois et murs) ».

Il établit les règles techniques et les pratiques recommandées pour la construction de murs et de parois en utilisant de petits éléments de maçonnerie, comme les briques, les blocs de béton, les pierres, etc.

La version actuellement en vigueur est celle de juillet 2020, homologuée en juin 2020, qui a remplacé la précédente édition de 2008. Cette refonte a intégré les normes européennes (Eurocode 6 pour le dimensionnement, Eurocode 8 pour le sismique) et a introduit une nouvelle structure en plusieurs parties :

- Mise en œuvre (P1-1) ;

- Choix des matériaux (P1-2) ;

- Clauses administratives (P2) ;

- Et dispositions constructives minimales (P3).

En 2025, ce DTU reste la base incontournable pour assurer la conformité réglementaire, la sécurité structurelle et la qualité des ouvrages en maçonnerie, tout en prenant en compte les évolutions techniques et réglementaires récentes (exigences environnementales de la RE2020, nouveaux matériaux isolants, etc.).

Que contient ce document technique pour la maçonnerie de petits éléments ?

Le NF DTU 20.1 constitue un référentiel indispensable pour les professionnels de la maçonnerie. Il définit les règles de l’art applicables à la construction de murs et parois en petits éléments (briques, blocs de béton, pierre…). L’objectif est de garantir la qualité, la sécurité, la durabilité et la conformité réglementaire des ouvrages.

Mis à jour dans une nouvelle version en 2020, le DTU 20.1 reste pleinement d’actualité en 2025, en intégrant les exigences de la RE2020, les normes européennes (Eurocodes), et les bonnes pratiques de chantier. Voici les six grands axes qui composent ce document technique.

1. Normes de construction : encadrer la qualité des ouvrages

Le DTU 20.1 définit avec précision les méthodes de construction à respecter pour garantir la solidité, la stabilité et la longévité des murs en maçonnerie. Cela comprend :

- Les dimensions minimales des éléments ;

- Les exigences de qualité des matériaux (certification NF, marquage CE) ;

- LEs conditions d’usage selon le type de bâtiment ;

- Les prescriptions pour la résistance mécanique et la stabilité en zone sismique.

Ce socle technique permet de construire des murs conformes aux standards français et européens, en toute sécurité.

2. Techniques de mise en œuvre : appliquer les règles de l’art

Le DTU décrit en détail les bonnes pratiques de pose des petits éléments :

- Préparation du support et de l’assise ;

- Réalisation des joints (épais ou minces) ;

- Mise en œuvre des mortiers (traditionnels ou colles) ;

- Contrôle de l’alignement, du niveau, de l’équerrage, et du calepinage ;

- Traitement des points singuliers (angles, ouvertures, balcons, loggias).

En 2025, ces recommandations tiennent compte des nouvelles contraintes liées à la performance thermique et à l’étanchéité à l’air exigées par la RE2020.

3. Calculs structuraux : dimensionner les murs avec fiabilité

Le DTU 20.1 fournit des bases de calcul simplifiées pour dimensionner les murs en fonction de leurs usages :

- Charges verticales (poids des planchers, toiture, etc.) ;

- Charges horizontales (vent, séisme) ;

- Contraintes liées aux dimensions, à la hauteur, ou au type de pose.

Les règles sont en cohérence avec l’Eurocode 6 (calcul des structures en maçonnerie), ce qui garantit une bonne intégration dans les études structurelles actuelles.

4. Exigences de performance : répondre aux objectifs de la RE2020

Le DTU 20.1 intègre des critères de performance devenus incontournables avec la montée en puissance des exigences environnementales :

- Isolation thermique des murs (valeurs de résistance thermique, ponts thermiques à éviter) ;

- Isolation acoustique des parois pour le confort des occupants ;

- Résistance au feu, selon la destination du bâtiment ;

- Résistance aux intempéries et à l’humidité, notamment en zones sensibles.

En 2025, ces éléments sont essentiels pour respecter les seuils renforcés de la RE2020, notamment en maison individuelle neuve ou en logement collectif.

5. Contrôle qualité : garantir la conformité à chaque étape

Le DTU 20.1 prévoit des recommandations claires pour le suivi de la qualité sur chantier : inspection des matériaux avant mise en œuvre (conformité, humidité, propreté), vérification de la conformité de pose (respect des tolérances, chaînages…) et tests de performance (étanchéité, planéité, résistance).

Ces contrôles permettent de limiter les non-conformités, de mieux collaborer avec le maître d’œuvre et de sécuriser la garantie décennale.

6. Règles de sécurité : prévenir les risques sur le chantier

Enfin, le DTU établit des normes de sécurité à respecter pour :

- Protéger les collaborateurs sur chantier (précautions en cas de vent, gel, chaleur, hauteur) ;

- Maintenir la stabilité des murs en cours d’exécution ;

- Garantir la sécurité des futurs occupants (résistance, incendie, infiltration, etc.).

En 2025, ces règles sont toujours d’actualité et s’inscrivent dans une logique de prévention des sinistres et de qualité durable.

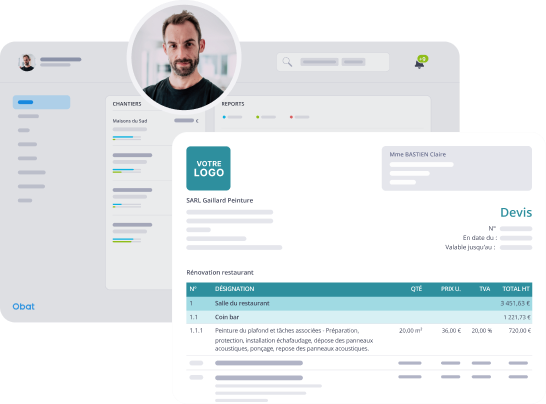

Et en pratique : chiffrer ses ouvrages grâce au DTU

Au-delà de la technique, le NF DTU 20.1 permet aussi aux professionnels de mieux estimer leurs coûts. En s’appuyant sur les prescriptions de la norme (quantités de matériaux, types de joints, nombre de chaînages…), vous pouvez chiffrer vos ouvrages avec précision, notamment à l’aide d’un logiciel de facturation pour maçon.

A lire également : NF DTU : la liste complète

Pour quels ouvrages s’applique-t-il ?

Le DTU 20.1 s’applique à un large éventail de travaux de maçonnerie courants, réalisés avec des petits éléments. En 2025, son périmètre couvre aussi bien les constructions neuves que les rénovations, en intégrant les enjeux d’isolation, de performance énergétique et de sécurité structurelle.

Types d’ouvrages concernés

Le DTU 20.1 encadre la mise en œuvre des parois verticales de bâtiments en petits éléments, porteurs ou non porteurs, qu’il s’agisse de :

- Murs porteurs, qui assurent la stabilité du bâtiment ;

- Murs de remplissage, ou façades non porteuses ;

- Murs simples, constitués d’une seule paroi maçonnée ;

- Murs doubles, avec lame d’air ou isolant intégré entre deux parois ;

- Murs composites, mêlant plusieurs matériaux liés par du mortier ;

- Murs de soubassement, sous le niveau du sol, avec traitement contre l’humidité.

Ces constructions peuvent concerner des maisons individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires ou publics.

Adapté à tous les contextes climatiques

Le DTU est applicable dans toutes les zones climatiques françaises, y compris les DOM-TOM, à condition de respecter les adaptations spécifiques (résistance à l’humidité, renforcement en zone sismique, etc.).

Il prend également en compte les différents modes d’isolation :

- ITI (isolation thermique par l’intérieur),

- ITE (isolation thermique par l’extérieur),

- Ou isolation répartie (ex. blocs monomurs).

En 2025, les murs avec ITE et les blocs isolants intégrés sont de plus en plus utilisés pour répondre aux exigences de la RE 2020.

Un atout pour respecter la RE 2020

Depuis le 1er janvier 2025, les seuils carbone de la RE 2020 ont été renforcés. Le DTU 20.1, en structurant les choix de matériaux et les performances thermiques attendues, aide les artisans à répondre à ces objectifs :

- Réduction de l’empreinte carbone des matériaux ;

- Optimisation des performances thermiques et acoustiques des murs ;

- Meilleure gestion des ponts thermiques.

Cela pousse à adopter des solutions constructives bas carbone comme les blocs béton à granulats recyclés ou les briques à isolation renforcée.

Limites d’application du DTU 20.1

Le DTU 20.1 n’inclut pas certains ouvrages spécifiques, qui relèvent d’autres normes ou DTU à l’instar des fondations spéciales, murs de soutènement, ou ouvrages de génie civil, des maçonneries agricoles ou industrielles avec contraintes spécifiques et des cloisons intérieures de faible épaisseur (≤ 15 cm), qui relèvent du DTU 20.13.

En résumé, le DTU 20.1 concerne essentiellement les murs structurants et enveloppes de bâtiment, dans un cadre d’usage standard.

Matériaux couverts et critères de choix dans le DTU 20.1

Le choix des matériaux est au cœur du DTU 20.1. Il établit des critères stricts pour assurer la compatibilité, la durabilité et la performance thermique et mécanique des ouvrages maçonnés.

Les matériaux de base couverts par le DTU 20.1

Le DTU 20.1 encadre l’utilisation des principaux matériaux de maçonnerie en petits éléments, à savoir :

- Briques de terre cuite, traditionnelles ou rectifiées ;

- Blocs de béton (courants ou allégés) ;

- Blocs de béton cellulaire autoclavé ;

- Pierres naturelles ou reconstituées ;

- Éléments spécifiques pour chaînages et linteaux ;

- Mortiers (mortiers traditionnels, prêts à l’emploi, ou colles pour joints minces).

Il couvre également les armatures métalliques pour chaînages (acier HA FeE500 par exemple), ainsi que les systèmes de protection contre l’humidité (coupures de capillarité, enduits, traitements hydrofuges…).

Des exigences de qualité normée

Chaque matériau utilisé doit répondre aux normes produits en vigueur, et disposer d’un marquage CE ou d’une certification NF, d’un Avis Technique (ATec) ou d’une Évaluation Technique Européenne (ETE) s’il s’agit d’un produit innovant non couvert directement par le DTU.

Cela garantit la compatibilité technique avec les prescriptions du DTU 20.1 et avec les autres matériaux mis en œuvre sur le chantier.

Un enjeu fort en 2025 : la performance environnementale

Avec la RE 2020, les critères de choix vont au-delà des performances techniques : l’empreinte carbone des matériaux est désormais un critère majeur. Le DTU 20.1 ne prescrit pas de solutions spécifiques, mais invite à privilégier les blocs bas carbone, intégrant des granulats recyclés ou des ciments décarbonés, les briques haute performance thermique, les matériaux biosourcés (chanvre, terre crue, etc.) avec DTA valide et les isolants intégrés aux blocs ou mis en œuvre en ITE.

En 2025, choisir des matériaux compatibles RE2020 devient une attente systématique pour les maîtres d’ouvrage et un argument commercial fort pour les artisans.

A lire également : Comment ouvrir une entreprise de maçonnerie ?

La mise en oeuvre technique du DTU maçonnerie

Préparation du chantier

Avant de commencer la construction de murs maçonnés, il est essentiel de mettre en place tous les relevés, profilés, bandes de protection, et exutoires nécessaires, en fonction du type et de la nature des murs à réaliser. Un plan détaillé doit être établi pour coordonner les phases de construction, les matériaux nécessaires et l’organisation du chantier en conformité avec le DTU 20.1.

Préparer le support et les réservations techniques

Avant de commencer à bâtir, l’artisan doit vérifier la planéité, la portance et la propreté du support (dalle, radier, plancher). Ensuite, il doit implanter avec précision les murs à l’aide de cordeaux, niveaux laser et cibles de repérage et prévoir tous les éléments incorporés à la maçonnerie : gaines, réservations, évacuations, profilés, acrotères, etc.

À noter qu’un plan de phasage clair facilite la coordination entre corps d’État et évite les reprises ultérieures coûteuses ou non conformes.

Prévoir les protections contre l’humidité

Les murs de soubassement ou exposés à l’humidité nécessitent des protections spécifiques pour empêcher les remontées capillaires. Deux solutions sont conformes au DTU 20.1 :

- Le chaînage horizontal en béton armé, placé au minimum 5 cm au-dessus du sol extérieur fini, sur toute l’épaisseur du mur ;

- La coupure de capillarité, installée à au moins 15 cm au-dessus du niveau du sol (membrane bitumineuse, bande d’arase, etc.).

Dans les cas particuliers (balcon, terrasse, loggia avec pente faible ou nulle), le DTU prévoit un rehaussement du chaînage ou un système de rupture d’humidité renforcé.

Mise en œuvre des éléments maçonnés

Le DTU 20.1 encadre de façon stricte la pose des éléments de maçonnerie, que ce soit en blocs béton, en briques, ou en béton cellulaire. En 2025, ces règles intègrent aussi les contraintes de performance thermique et de durabilité dans un contexte RE 2020 renforcé.

Assurer la stabilité dès la construction

Dès le début du chantier, la stabilité des murs en cours de montage doit être prévue afin d’éviter les élévations trop rapides sans renfort temporaire, de respecter les hauteurs maximales autorisées par jour et de poser les premiers rangs avec précision pour permettre l’équerrage général du mur.

Le mur doit pouvoir résister aux sollicitations temporaires (vent, chocs, manutention) avant la mise en place des chaînages et des planchers.

Adapter la mise en œuvre aux conditions climatiques

Le DTU 20.1 recommande des précautions spécifiques selon la météo :

- En hiver (T° < 5°C) : protéger les matériaux du gel, utiliser un mortier adapté, ne pas maçonner sur un support gelé ;

- Et en été (T° > 30°C) : humidifier les blocs, travailler aux heures fraîches, éviter le dessèchement rapide du mortier.

Ces conditions extrêmes peuvent altérer l’adhérence, la prise du mortier et donc la solidité du mur. Une bonne anticipation limite les risques de fissures ou de désordres ultérieurs.

Mise en œuvre avec joints épais

Technique traditionnelle et très répandue, la pose avec joints épais (mortier classique) reste une valeur sûre avec :

- Une épaisseur des joints : 1 à 2 cm pour les blocs courants, jusqu’à 3 cm pour la pierre naturelle ;

- Le mortier : dosage conforme aux prescriptions techniques, préparation homogène, application soignée ;

- Et la pose : lit de mortier continu, jointement plein (horizontal et vertical), serrage régulier des blocs.

Cette méthode permet de rattraper les irrégularités du support ou des blocs, tout en assurant une bonne liaison.

Mise en œuvre avec joints minces

Plus récente, la technique des joints minces (1 à 3 mm) est utilisée avec des blocs ou briques rectifiés. Elle permet une réduction des ponts thermiques, un gain de temps à la pose et une meilleure performance énergétique.

Les exigences de pose sont toutefois plus strictes. En effet, il convient de poser des blocs avec tolérances dimensionnelles très serrées et du mortier-colle (T) appliqué avec outil adapté (rouleau ou peigne). Enfin, la réalisation préalable d’une arase d’assise au mortier traditionnel est essentielle pour corriger les niveaux.

En 2025, cette méthode est particulièrement plébiscitée sur les chantiers visant les standards RE 2020 (maisons basse consommation, logements performants…).

A lire également : Comment faire un devis de maçonnerie ? Conseils et exemple

Réalisation des chaînages

Pour assurer la stabilité des structures, différents types de chaînages doivent être réalisés. En 2025, ces dispositions sont renforcées dans certaines zones, conformément aux exigences de l’Eurocode 8 et aux recommandations parasismiques nationales.

:

- Chaînages horizontaux : obligatoires à chaque niveau de plancher ou dallage, ces chaînages en béton armé doivent être continus et fermés, utilisant des blocs spéciaux en forme de U si nécessaire.

- Chaînages verticaux : principalement réalisés avec des blocs d’angles pour tous les murs porteurs en petits éléments maçonnés, à l’exception des maçonneries en pierre naturelle, ces chaînages doivent être positionnés dans les angles et à proximité des joints de dilatation, en assurant une liaison avec les chaînages horizontaux.

- Chaînages inclinés : nécessaires lorsque la hauteur sous le pignon dépasse 1,50 m, ces chaînages doivent être réalisés en béton armé avec une hauteur minimale de 10 cm et être connectés aux chaînages verticaux et horizontaux.

- Un maillage structurel obligatoire en zone sismique : en 2025, une attention particulière est portée à la conformité parasismique. En zone 2 (modérée) ou plus, la réglementation impose un maillage de chaînages tous les 5 mètres maximum en plan, une connexion continue entre tous les chaînages ainsi que des détails constructifs précis validés par un bureau d’études (longueurs de recouvrement, ancrages…).

Tolérances d’exécution et qualité des ouvrages en 2025

Construire dans les règles de l’art, ce n’est pas seulement respecter les étapes du DTU. C’est aussi veiller à la précision d’exécution, un facteur clé pour la durabilité, l’esthétique et la compatibilité avec les finitions. Le DTU 20.1 fixe des tolérances précises, notamment sur la planéité, l’alignement des joints, ou encore la verticalité des murs.

En 2025, avec l’évolution des matériaux (blocs rectifiés, joints minces…) et des techniques de finition (enduits minces, parements collés…), ces tolérances doivent être respectées au millimètre près sur certains chantiers.

Par exemple, une façade en briques apparentes ne peut pas présenter plus de 2 cm de voilement sur 10 mètres. Pour les murs destinés à être enduits, la planéité attendue est souvent inférieure à 1,5 cm sur 2 mètres en exécution soignée. Quant aux murs montés en béton cellulaire ou blocs à joints minces, ils doivent parfois respecter des écarts inférieurs à 5 mm.

Ces exigences peuvent paraître strictes, mais elles permettent de garantir une finition parfaite et un mur parfaitement plan, prêt à recevoir son revêtement sans correction.

Respecter ces tolérances implique un contrôle régulier sur le chantier, l’utilisation d’outils de précision (comme les niveaux laser) et un vrai savoir-faire. Une surveillance continue de l’aplomb, du niveau et de l’alignement des assises permet d’éviter les défauts structurels ou visuels, souvent coûteux à corriger après coup.

Ce qui a changé entre 2020 et 2025 : évolutions techniques et réglementaires

Depuis la révision du DTU 20.1 en 2020, plusieurs évolutions sont venues renforcer les attentes envers les artisans maçons. Cette version a clarifié le champ d’application, intégré les normes européennes (notamment l’Eurocode 6 pour le dimensionnement) et introduit une nouvelle structuration en plusieurs parties (choix des matériaux, mise en œuvre, dispositions minimales…).

Mais c’est surtout l’entrée en vigueur de la RE 2020, et ses seuils encore renforcés en 2025, qui a changé la donne. Les murs maçonnés doivent désormais être pensés non seulement pour leur solidité, mais aussi pour leur impact environnemental et leur performance thermique. Cela a poussé les professionnels à se tourner vers des blocs à isolation renforcée, des mortiers bas carbone ou des solutions biosourcées validées par Avis Technique.

Parallèlement, les obligations liées à la réglementation parasismique ont été renforcées dans certaines zones. Cela implique une rigueur accrue sur la disposition des chaînages, le respect des maillages et l’intégration des armatures structurelles. Le DTU 20.1, sans remplacer une étude structurelle, fournit le cadre minimum à respecter pour être en règle.

Enfin, l’innovation dans les matériaux s’est accélérée. Blocs isolants préfabriqués, bétons plus légers, coffrages intégrés, solutions hybrides : autant d’options aujourd’hui disponibles, à condition de respecter les documents techniques associés (DTA, ATec, etc.).La mise en œuvre technique du DTU en bâtiment 20.1 nécessite donc une planification minutieuse, une sélection rigoureuse des matériaux, et une exécution précise des techniques de construction. Le respect de ces normes assure la durabilité, la sécurité et la conformité des ouvrages de maçonnerie !

Plus de conseils pour vos travaux

Les organismes et les structures du secteur du bâtiment

Lorsque l’on crée une société, on doit très vite enfiler les différentes casquettes de l'entreprenariat. De la facturation à la...

Corps d’état architecturaux : la liste complète du bâtiment

Un corps d'état, ou corps de métier, désigne chaque profession spécialisée dans le domaine de la construction. C’est une distinction...

Pourquoi et comment digitaliser ses contrats de gaz et d’électricité ?

Aujourd’hui, les nouvelles technologies offrent la possibilité aux nombreux ménages français de faciliter leurs démarches administratives : souscription, recherche d’informations,...

CCAP travaux : le Cahier des Clauses pour les marchés publics

Les marchés publics sont des contrats conclus entre un acheteur public, à savoir l’État, les collectivités territoriales ou un établissement...

BREEAM : Avantages et obtention de la certification

Aujourd’hui, les enjeux environnementaux sont au cœur de l’attention. C’est pourquoi les entreprises se mobilisent de plus en plus en...

10 logiciels de gestion pour auto-entrepreneur en 2025 (dont 3 gratuits)

Il est crucial d’utiliser les bons outils pour votre micro-entreprise, tant pour gagner du temps que pour limiter les erreurs...